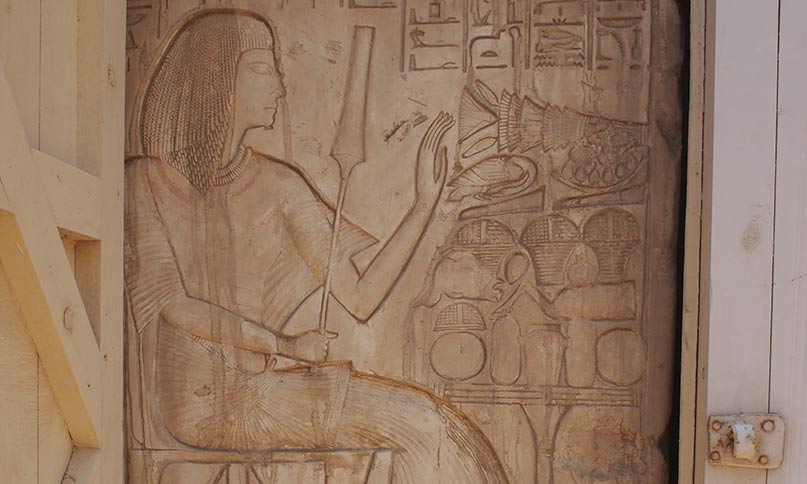

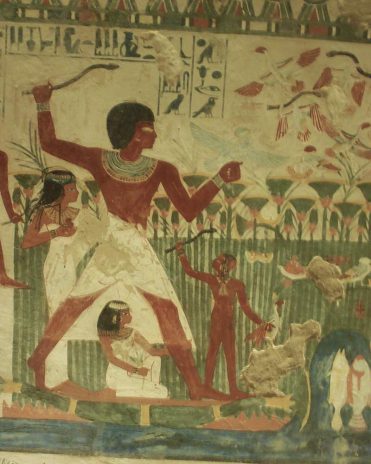

Die Wände eines Grabes waren geschmückt mit Szenen aus dem Alltag des Verstorbenen, die als ewige Erinnerung in das Grab eingemeißelt oder gemalt wurden. Möbel, Kosmetika und viele weitere Dinge wurden in sein Grab gelegt. Sowohl die Alltagsgegenstände als auch die Bilder auf den Grabwänden konnte er mit in sein jenseitiges Leben nehmen.

Wenn niemand mehr lebte, der den Totenkult für den Verstorbenen auf sich nehmen konnte, sicherten die aufgemalten und mitgegebenen Opfergaben die ewige Versorgung seines Kas. Für einen vollen Magen sorgten auch Jagdszenen, die Fleisch und Geflügel auf dem ewigen Speiseplan bereithielten.

Grab des Maya, Sakkara

Neues Reich, 18. Dynastie

Das Grab – Wohnort der Toten

Als Wohnungen der Toten bestand ein Grab nicht nur aus einem Raum, sondern aus mehreren, mit langen Fluren und verwinkelten Nebenräumen, genau wie in einem richtigen Haus. Für die Toten war das Grab der Übergang zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Während der tote Körper im tiefsten Bereich des Grabes lebte, opferten die Hinterbliebenen im oberen Kultbereich und sprachen Rituale für seine Wiederauferstehung und sein Wohlergehen im Jenseits.

Magische Malereien

Grab des Nacht (TT 52), Theben West

Neues Reich, 18. Dynastie

Einige Abbildungen im Grab besaßen für die Ägypter eine tiefe Symbolik. Die eben angesprochenen Jagdszenen sorgten nicht nur für einen vollen Magen, sondern symbolisierten auch den Triumph der Ordnung über das Chaos. Szenen aus dem Leben des Verstorbenen, wie das Eintreiben von Steuern oder die Aufsicht über handwerkliche Arbeiten, betonten die Stellung des Verstorbenen im Jenseits.

Darstellungen von Festbanketten, die anlässlich von Totenfeiern wie „Das Schöne Fest im Wüstental“ abgehalten wurden, ließ den Verstorbenen zusammen mit seinen lieben Verwandten feiern. Auch dann noch wenn viele Jahre nach seinem Tod vergangen waren und sein Grab anlässlich solcher Feierlichkeiten nicht mehr besucht wurde. Szenen aus dem Totenkult, wie die Bestattungsprozession oder das Mundöffnungsritual (→ Bestattungsriten) halfen dem Verstorbenen, in das Reich des Osiris einzutreten und als Verklärter dort ein gerechtfertigtes Leben zu führen.

Grabbeigaben

Wer möchte schon im Jenseits gerne auf dem Boden sitzen und schlafen? Niemand. Und daher legten die Ägypter, die es sich leisten konnten, ihren Verstorbenen Stühle und Betten mit ins Grab, so wie viele weitere Lieblingsgegenstände und Nützliches für den Alltag im Jenseits.

Imhotep-Museum Sakkara

Grab des Inti, Abusir

Altes Reich, 6. Dynastie

Natürlich konnte der Verstorbene nicht jeden Tag das Gleiche tragen und daher gehörten Kleidung und Perücken ebenfalls zu den Grabbeigaben. Für ihre Versorgung legten sie Krüge mit Wein und Bier, Körbe mit Brote und Obst sowie mumifiziertes Fleisch und Geflügel mit ins Grab. Spiele sorgten für Unterhaltung. Lampen spendeten dem Verstorbenen auf seinem Weg durch die dunklen Wege des Jenseits Licht. Waffen, wie Dolche und Schwerter, boten vor den bösartigen Dämonen des Jenseits Schutz.

Für ihre Schönheit nahmen sie Kosmetika, Salben und Öle mit in ihr Grab. Mit einem Spiegel konnten sie das Ergebnis betrachten und Schmuck wie Ketten und Ohrringe rundeten das Gesamtbild ab.

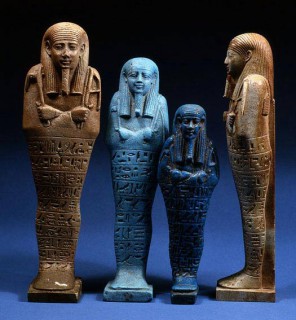

Uschebtis

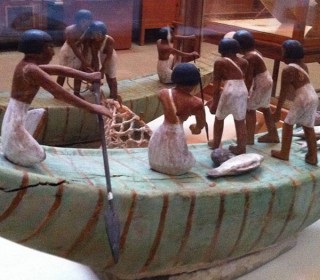

Unliebsame Aufgaben zu erledigen, kann auch schon im Diesseits lästig sein. Im Jenseits halfen kleine Dienerfiguren, die auf Abruf Arbeiten wie backen, brauen oder rudern übernehmen sollten.

- Im Alten Reich stellte man kleine Figuren bei der Ausführung ihrer Arbeiten zusammen wie in einem Puppenhaus

- In der chaotischen 1. Zwischenzeit, in der keine Zeit für eine aufwändige Mumifizierung blieb, sollten mumienförmige Figuren als eine Art Ersatzleichnam missliebige Arbeiten erledigen

- Aus diesen Figuren entwickelten sich im Mittleren Reich die Uschebtis („Antworter“). Diese mumienförmigen Figuren legte man in großen Holzkästen mit in das Grab, zusammen mit kleinen Modellen der benötigten Werkzeuge. Später malte man die benötigten Gerätschaften einfach auf den Uschebtis. In den Händen tragen sie in der Regel zwei Hacken für das Bestellen der Felder.

Die Uschebtis, die meistens aus Fayence oder Holz gearbeitet, trugen folgenden Spruch auf der unteren Hälfte ihres Körpers:

„O ihr Uschebti

nach E. Hornung: Tal der Könige. Ruhestätte der Pharaonen, S. 196

Wenn ich verpflichtet werde, irgendeine Arbeit zu leisten,

die dort im Totenreich geleistet wird –

wenn nämlich ein Mann dort zu seiner Arbeitsleistung verurteilt wird -,

dann verpflichte du dich zu dem, was dort getan wird,

um die Felder zu bestellen und die Ufer zu bewässern,

um den Sand des Ostens und des Westens überzufahren.

„Ich will es tun – hier bin ich!“, sollst du sagen.

Die Anzahl der Uschebtis, die dem Verklärten im Jenseits ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen sollten, variiert je nach Stellung und Geldbeutel. In der Regel waren es 365, einen für jeden Tag. Es konnten aber auch über 400 mit ins Grab gegeben werden. Einen Arbeiter für jeden Tag, einen Aufseher für jede Woche (10 Tage) und zusätzlich einen Aufseher für je einen Monat (30 Tage).

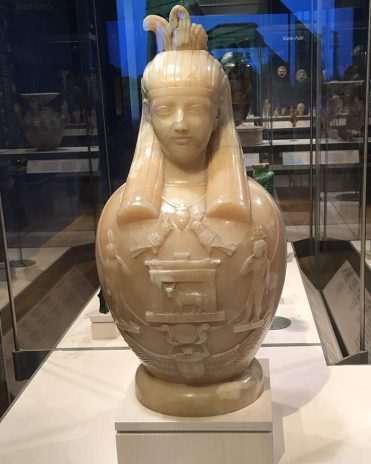

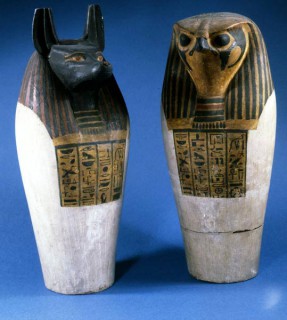

Kanopen

Mit freundlicher Genehmigung

© Ägyptisches Museum München

Scheinkanopen

Holz , bemalt wohl aus Theben

3. Zwischenzeit, um 1000 v. Chr. München, ÄS 27, 28

Die mumifizierte Eingeweide des Toten wurden in vier Kanopen aufbewahrt. Darm, Leber, Lunge und Magen verschloss man in ovale Gefäße, die ursprünglich mit einem flachen Deckel verschlossen waren. Im Neuen Reich stellten die Deckel den Kopf des Verstorbenen dar und ab der 18. Dynastie erhielten sie die Form der vier Horussöhne, die zusammen mit vier Göttinnen für den Schutz der Kanopen zuständig waren.

- Den Darm bewachte der falkenköpfige Kebehsenuef und die Göttin Selket

- die Leber der menschenköpfige Amset und die Göttin Isis

- die Lunge der pavianköpfige Hapi und die Göttin Nephthys

- der Magen der schakalköpfige Duamutef und die Göttin Neith

Der Gott Kanopus

Der Name „Kanope“ war die Folge einer Verwechslung. Die Menschen in Kanopus, bei Alexandria, verehrten in später Zeit den hellenistischen Gott Kanopus, dessen Körper die Form eines Kruges hatte. Die Antiquitätenhändler des vorletzten Jahrhunderts verwechselten die beiden Gefäße miteinander, so dass der Name Kanope bis zu der heutigen Zeit erhalten blieb.

Weitere Grabbeigaben

Weitere Grabbeigaben waren ein → Totenbuch sowie → Amulette für die sichere Reise ins Jenseits, worauf in den einzelnen Themen noch mal gesondert eingegangen wird.